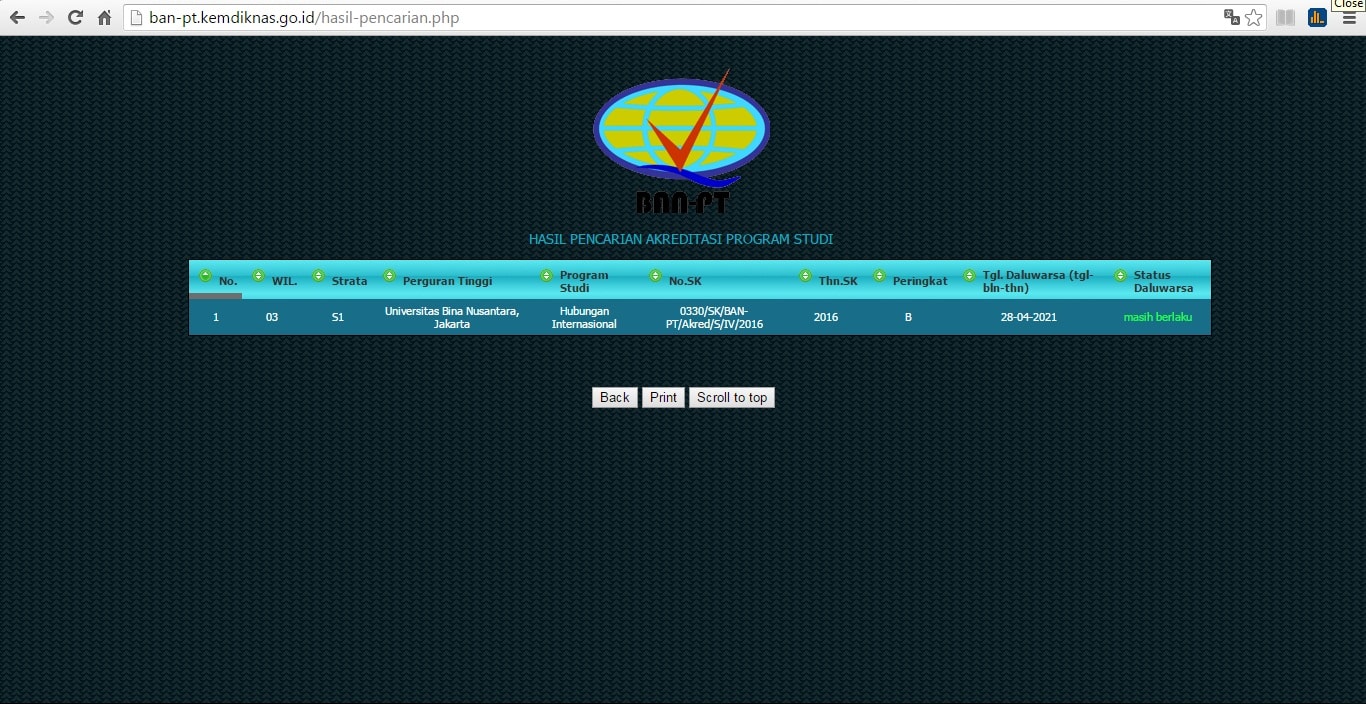

Faculty Member Departemen Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara Aditya Permana memublikasikan artikelnya berjudul “Menuruti Kehendak Mayoritas?”. Di bawah ini adalah artikelnya.

Menuruti Kehendak Mayoritas?

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Aditya Permana SFil MHum *)

Menjelang pergantian tahun ini, politik Indonesia mengalami beberapa peristiwa besar yang mengusik normal politics (1) dalam exercise of power demokrasi Indonesia. Dua peristiwa yang menjadi catatan khusus dalam konteks ini adalah aksi massa 411 dan 212. Peristiwa semacam ini dapat dikategorikan sebagai bentuk baru social movement berbasis agama yang unik karena terjadi dalam sebuah negara demokrasi pluralistik. Unik, karena dilakukan oleh ‘mayoritas’ muslim yang membuktikan bahwa kekuatan Islam masih menjadi kekuatan yang perlu diperhitungkan dalam peta politik nasional, serta ‘menggeser’ dominasi dua organisasi massa Islam terbesar Indonesia, NU dan Muhammadiyah.

Dalam filsafat politik, gerakan massa yang mengusik normal politics semacam ini disebut sebagai politics of the extraordinary (Andreas Kalyvas, 2008). Berdasarkan kedua peristiwa yang terjadi, sulit untuk tidak mengatakan bahwa kedua aksi massa tersebut, betapapun berbeda makna dan tuntutannya, adalah aksi yang mengukuhkan tegangan antara kaum mayoritas dan minoritas; problem laten bangsa ini yang selalu mengemuka dalam pelbagai bentuknya.

Kita dapat memahami alasan aksi massa yang pertama, 411, yakni tuntutan kepastian hukum atas dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh gubernur non-aktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama. Sedangkan aksi 212 yang dilakukan dalam konteks terpenuhinya sebagian tuntutan hukum tersebut dapat dianggap memiliki makna yang berbeda. Sebagian pengamat mengatakan bahwa aksi 212 menunjukkan pesan-pesan simbolis tentang ketidakmampuan pemerintah mengelola masalah-masalah sosial, termasuk penegakan hukum dan keadilan serta relasi mayoritas- minoritas.

Dalam negara demokrasi pluralistik seperti Indonesia, tegangan antara ‘mayoritas’ dan ‘minoritas’ memang tak terhindarkan dan acap menjadi sumber konflik sosial. Penyebutan ‘mayoritas’ dan ‘minoritas’ memang memuat potensi kekeliruan politik (political incorrectness) yang besar dan berisiko mempertajam perbedaan dan konflik.

Namun perlu diakui bahwa kedua aksi tersebut setidaknya dapat dibaca sebagai vulgar display of power kelompok ‘mayoritas’. Akan tetapi pengakuan (recognition) semacam ini, betatapun riskan, tetap mesti dilakukan, justru demi mencapai solusi yang adekuat dalam persoalan ini. Dengan secara jujur menunjuk pihak-pihak yang berkonflik, maka solusi bersama dapat dicapai.

Dalam konteks demikian, kita anggap politik sebagai sebuah ‘panggung’, di mana kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok masyarakat dipertontonkan (displayed). Dalam filsafat politik Claude Lefort (1988), pertanyaan-pertanyaan mengenai politik hanya dapat muncul ketika suatu peristiwa politis memenuhi tiga syarat, yakni mise en sens (diberi makna), mise en scène (dipanggungkan/ditampilkan/dipertontonkan), dan mise en forme (diberi bentuk/definisi).

Sesuatu disebut sebagai peristiwa ‘politis’ sendiri jika peristiwa tersebut ‘mengganggu’ (disrupting) normal politics. Di sinilah Lefort membedakan politik (dalam konteks normal politics yang ‘ontis’) dan ‘yang politis’ (the political, yang bernuansa ‘ontologis’). Politik normal merupakan ‘representasi’ kekuasaan yang menyelimuti masyarakat setempat.

Politik normal merupakan wajah dari masyarakat yang relasi kekuasaannya dapat berupa masyarakat demokratis, monarkis, sosialis, dan seterusnya. Masyarakat, dengan demikian, adalah ‘quasi-representasi’ (2) dari ‘yang politis’, yang kemudian direpresentasikan lebih lanjut dalam politik kenegaraan sebagai pemegang kekuasaan yang “nyata”/otoritatif.

Lefort sendiri menyatakan bahwa relasi kekuasaan dalam masyarakat tergantung dari exercise of power yang melibatkan kelompok-kelompok yang bersaing dalam masyarakat. Bagi Lefort, dasar dari adanya masyarakat justru ditemukan dalam konflik. Tidak ada masyarakat tanpa konflik, dan sebaliknya, konflik adalah dasar dari masyarakat itu sendiri.

‘Yang politis’ merupakan ‘gangguan’ dalam politik normal, dan gangguan ini dilakukan oleh kelompok yang terganggu kepentingannya dan membuat ‘patahan’ atau disrupsi dalam panggung politik normal dan menciptakan ‘the moment of the political’ (momentum dari yang politis). Dalam kasus kita, ‘the moment of the political’ ini terjadi ketika massa melakukan aksi yang mampu ‘memaksa’ pemerintah menjalankan peran idealnya. Sebagai catatan, dalam politik normal, dugaan pelanggaran hukum semestinya langsung direspon dan diproses oleh pemerintah tanpa menunggu adanya disrupsi massa.

Peristiwa 411 dan 212 dapat dibaca sebagai suatu aksi massa (mise en forme) yang memanggungkan (mise en scène) suatu kepentingan konfliktual tertentu dan mengantar makna tertentu (mise en sens). Konflik antara ‘mayoritas’ dan ‘minoritas’ dalam kasus ini bukan lagi semata-mata konflik ‘virtual’ yang laten, namun telah menjelma menjadi konflik ‘aktual’ dengan adanya distingsi atau pembatasan yang jelas tentang “siapa yang sesungguhnya berkuasa” dalam masyarakat (Lefort menyebutnya insider), dan siapa yang dimaksudkan untuk dikuasai (outsider). Dalam konteks ini, pengakuan adanya konflik ini harus dinyatakan secara terbuka agar dapat dicari solusi yang memadai, tentang siapa yang diuntungkan maupun dirugikan, secara adil.

Tegangan politik ideal (politik normatif) dan politik praktis (real politics) filsafat politik pada mulanya adalah studi tentang hakikat politik, hakikat hidup bersama dalam polis, yakni sebuah komunitas hidup bersama yang memperjuangkan ideal-ideal hidup bersama, yakni “kebaikan bersama” (bonum commune). Cara mencapai kepentingan umum ini berbeda-beda tergantung kesepakatan etis komunitas yang bersangkutan.

Pada gilirannya, perbedaan ini menentukan bagaimana “keadilan” ditentukan dalam negara tersebut. Keadilan itu sendiri merupakan suatu kesepakatan etis, artinya terikat oleh prinsip-prinsip moral masyarakat yang bersangkutan. Dalam negara demokrasi pluralistik Indonesia, prinsip-prinsip keadilan tersebut dijabarkan dalam konsep normatif dasar “bukan dominasi mayoritas ataupun tirani minoritas”.

Kendati mengatakan bahwa dasar ontologis masyarakat adalah konflik, Lefort pada dasarnya mengakui bahwa politik normal, dalam konteks demokrasi, merupakan suatu kesepakatan publik untuk menentukan dirinya sendiri (self-determination). Dalam sejarah, demokrasi, bagi Lefort, adalah pemindahan/mutasi kekuasaan dari monarki/aktor otoritarian/totalitarian kepada pemerintahan rakyat.

Sebagaimana kita ketahui, jatuhnya kekuasaan ke tangan rakyat ini dilakukan melalui kesepakatan publik (kontrak sosial), setelah ada peristiwa revolusioner. Artinya, dalam batas tertentu, Lefort mengakui, bahwa negara demokratis merupakan hasil kesepakatan etis dari masyarakat luas (sebagai “insider”) yang membedakan dirinya dengan kelompok bangsawan (sebagai “outsider”). Jatuhnya monarki (contohnya Revolusi Perancis 1789) digantikan oleh demokrasi merupakan “the moment of the political”, sedangkan negara demokratis itu sendiri menjelma menjadi politik normal. Indonesia, contohnya, punya Revolusi Kemerdekaan dan Reformasi 1998.

Dibaca dengan cara lain, demokrasi memiliki ideal-ideal bersama yang disepakati masyarakat, yang dilakukan dengan cara menciptakan jurang pemisah antara “insider” dan “outsider” dengan cara (salah satunya) menciptakan “musuh bersama”. Problemnya adalah, “the moment of the political” dalam masyarakat Indonesia berdiri di atas masyarakat yang plural dan kompleks dengan perbedaan-perbedaan SARA yang memiliki sejarah konfliktual.

Para pendiri bangsa merancang dasar negara dan konstitusi kita untuk melampaui perbedaan-perbedaan ini dan melakukan rekayasa sosial yang sedemikian rupa untuk menghindarkan konflik. Rekayasa sosial ini ditubuhkan dalam demokrasi Pancasila, yang merupakan sistem demokrasi yang tidak memihak suara terbanyak, melainkan mengedepankan konsensus (musyawarah untuk mufakat) untuk mencapai kebaikan bersama (keadilan sosial).

Kita semua tentu menyadari bahwa prinsip ideal ini nyaris tidak dapat ditemukan lagi dalam realpolitik Indonesia, terlebih sekarang ini. Namun bagaimanapun, ideologi kita, betapapun tersingkirnya dari real politik dan keseharian kita, digantikan oleh ideologi lain yang konstitusional.

Kendatipun real politik kita tidak lagi berkaca kepada ideal-ideal etis pendahulu bangsa, namun bukan berarti tidak ada lagi “politik ideal” di dalamnya. Pertanyaan mendasar dalam “ideal” politik ala mayoritas ini adalah soal siapa yang menguasai (insider), siapa yang dikuasai (outsider). Ada yang “ideal” di balik realpolitik/politik praktis serta aksi massa (dan “penunggang-penunggangnya”) 411 dan 212, dan kita perlu jujur mengakuinya, yakni “idealnya/adilnya pemerintahan ini diselenggarakan di atas ideal- ideal/keadilan versi kalangan ‘mayoritas’, sebab sejauh ini pemerintahan (khususnya DKI Jakarta) dijalankan oleh ‘tirani minoritas’”.

Dua skenario ini sama-sama tidak “adil” karena sama-sama menjauhi prinsip-prinsip kesetaraan (equality), kebebasan (freedom), dan pengakuan hak-hak sebagai ideal demokrasi secara umum. Kasus penistaan agama oleh seorang politisi dari kalangan “minoritas” mendorong adanya aksi massa “mayoritas” yang menunjukkan diri sebagai pihak yang dominan dalam exercise of power demokrasi masyarakat ini.

Lefort sendiri menyadari risiko ini dan kemudian mengingatkan bahwa demokrasi menyimpan paradoks dan bahayanya sendiri. Mutasi kekuasaan dalam demokrasi, dalam sejarahnya, adalahmutasi kekuasaan dari pihak otoriter/totaliter (yang biasanya tunggal) ke pihak lain, yakni rakyat. Namun secara paradoksikal, ketika kekuasaan berpindah ke tangan rakyat, rakyat sendiri berpeluang menjadi pihak yang otoriter/totaliter. Terlebih jika yang kita bicarakan adalah kalangan “mayoritas”.

Namun yang perlu dipersoalkan adalah standar normatif kalangan mayoritas dalam penyelesaian kasus penistaan agama tersebut. Problem yang kemudian mencuat adalah tegangan dan inkompatibilitas antara “nilai-nilai Islam” dan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Yang menjadikan ini problem adalah upaya mempertentangkan kedua set nilai-nilai tersebut; dan ini adalah masalah klasik dalam kebangsaan Indonesia.

Demokrasi adalah produk modernitas (“Barat”), yang acap mengalami perbenturan nilai dengan nilai-nilai Islam yang acap dianggap sebagai produk pra-modern dan eksklusif, kendatipun aksi massa 411 dan 212 tidak mungkin dilakukan di luar demokrasi. “Nilai-nilai Islam” yang dimaksud di sini bukan lagi semacam nilai-nilai Islam inklusif-pluralis era “lama”, melainkan produk baru di zaman ini yang butuh penyikapan tersendiri. Namun tidak semua vox populi adalah vox dei, karena Tuhan tidak akan serta-merta memihak karena jumlah dan tidak ada justifikasi yang sahih atasnya, kecuali sebagai slogan “mayoritas” yang menuntut kehendaknya dipenuhi(3).

Penutup

“The moment of the political” dalam pandangan Lefort akan menciptakan “kekosongan kekuasaan”. Kekosongan kekuasaan ini tidak berarti tidak ada kekuasaan politis yang memegang, melainkan adanya potensi mutasi atau perubahan dalam tubuh atau postur kekuasaan itu sendiri. Justru dalam momen ini, siapapun yang berhasil mengadakan perubahan dalam tubuh kekuasaanlah yang akan memegang kendali. Dalam kapasitasnya sebagai presiden, Jokowi perlu mengambil momentum ini untuk menyatukan ideal-ideal etis politik Indonesia dengan praktik realpolitik sebagai sripanggung dalam

panggung politik Indonesia.

Ideal-ideal politik yang dimaksud tidak dapat lepas dari kehendak “mayoritas”. Namun posisi Pemerintah Jokowi sendiri dalam kasus ini sulit ditentukan, apakah sebagai “insider” ataukah “outsider”. Namun justru di balik “ketidak-idealan” demokrasi ini realpolitik berfungsi melampaui politik normatif.

Politik, tak pelak lagi, adalah soal keberpihakan. Negara dalam konteks demikian tidak dapat lagi menjadi “watchdog” atau semata-mata netral dalam urusan-urusan masyarakat, melainkan betul-betul melakukan langkah intervensi demi mewujudkan keadilan. Basuki Tjahaya Purnama tentu harus “diadili”, bukan semata-mata “dihukum”. Peran Jokowi dalam hal ini adalah “memihak kepada ideal-ideal keadilan” yang telah menjadi kesepakatan etis publik, bukan karena semata-mata menuruti kehendak “mayoritas”. Jokowi mesti mengawal penegakan keadilan ini demi menghindarkan diri dari risiko totalitarianisme massa.

Bagaimana pun, peristiwa 411 dan 212 sebagai aksi massa bukanlah peristiwa makar, bukan suatu “the moment of the political” yang mengakibatkan adanya mutasi kekuasaan, melainkan pemanggungan kehendak “mayoritas” yang berani bersuara. Kehadiran Jokowi dalam peristiwa 212 adalah langkah yang semestinya, bukan sesuatu yang istimewa. Namun Jokowi bukan Soekarno serta hidup dalam situasi bangsa yang terlanjur mewarisi polemik klasik kalangan religius, nasionalis, dan kalangan nasionalis- religius. Namun kita tahu dari pengalaman sejarah, bahwa otoritarianisme/totalitarianisme bukan jawaban.

*) Pengajar Mata Kuliah Filsafat Ilmu Sosial, Jurusan Hubungan Internasional,

Universitas Bina Nusantara Jakarta

Keterangan:

1. Normal politics adalah istilah dalam ilmu sosial-politik yang menggambarkan kondisi politik sehari-hari tanpa adanya intrusi kekuasaan (force) koersif yang mengubah drastis jalannya perpolitikan tersebut.

2. Representasi semu (pen.)

3. Slogan “vox populi, vox Dei” sebelum menjadi slogan penting demokrasi memiliki riwayat negatif, terutama dalam pandangan Gereja. Contohnya ketika masyarakat Yerusalem berkehendak menyalib Yesus di Bukit Golgota dan kehendak mereka terpenuhi.

***

sumber: http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/16/12/06/ohrmts396-menuruti-kehendak-mayoritas