Oleh: Timothy Herry Mumu

Editor Politik Internasional

IRB News

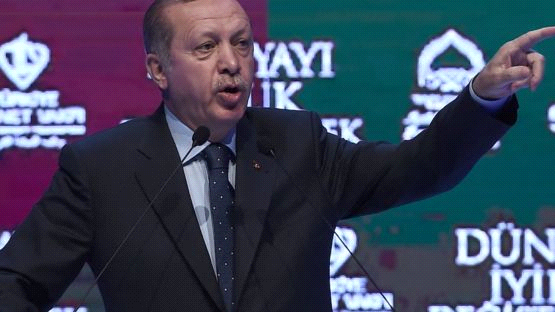

Turki berencana untuk melakukan referendum perluasan kekuasaan Presiden Recep Tayyip Erdogan nanti pada 16 April 2017. Referendum ini berisi tentang perubahan sistem pemerintahan, yaitu dari sistem pemerintahan parlementer menjadi sistem pemerintahan presidensial. Jika referendum berhasil, Presiden Erdogan akan memiliki kekuatan yang lebih besar dengan memungkinkan Presiden menunjuk menteri, mempersiapkan anggaran, memilih mayoritas hakim, melahirkan undang-undang baru, bahkan membubarkan parlemen.

Dalam rangka mencapai referendum Turki tersebut, Turki mencoba melakukan kampanye di luar negeri dan berusaha untuk mendapatkan dukungan dari warga luar negeri karena jumlah warga Turki yang tinggal di luar negeri dan memiliki hak untuk memilih ada sekitar 5,5 juta orang, yang mana banyak tersebar di Eropa seperti Belanda, Austria, Perancis, bahkan di Jerman jumlah warga negara turki sekitar 1,4 juta pemilih.

Langkah awal yang dilakukan Turki adalah mengirimkan dua menteri untuk melakukan kampanye di Belanda, yakni Menteri Urusan Keluarga Turki Fatma Betul Sayan Kaya dan Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu. Menteri Urusan Keluarga Turki, Fatma, direncanakan untuk melakukan pertemuan umum di kantor konsulat Turki dengan para pendukung Erdogan di Rotterdam, Belanda, mengingat jumlah warga Turki yang tinggal di Belanda ada sekitar 400.000 orang sehingga pertemuan ini menjadi penting untuk rezim Erdogan.

Akan tetapi, Belanda memutuskan untuk tidak mempertemukan pihak Erdogan dengan rakyat Turki dengan alasan bahwa pertemuan ini akan menimbulkan kekacauan di Belanda, sehingga kedua menteri utusan Presiden Erdogan tersebut tidak diizinkan untuk bertemu dengan para pendukungnya di kantor konsulat Turki di Rotterdam, Belanda. Bahkan setibanya di Belanda pada sabtu 11 Maret 2017, Menteri Urusan Keluarga Fatma Betul Sayan Kaya langsung dikawal oleh aparat Belanda kemudian langsung dibawa ke perbatasan Jerman. Begitu juga dengan Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu, yang tidak diberikan izin mendarat di Belanda, (BBC News, 2017)

Sebagai respon dari perilaku Belanda tersebut, Turki meminta agar lembaga internasional seperti PBB memberikan sanksi terhadap Belanda dengan alasan Belanda tidak menghargai diplomasi dan menyerang para pendukung Erdogan yang telah berkumpul di Rotterdam dengan gas air mata dan anjing. Namun sejauh ini PBB belum angkat bicara soal kejadian tersebut. Presiden Erdogan juga menuduh negara-negara barat mengidap Islamophobia (takut terhadap umat Islam) dan mengatakan, “apa yang terjadi di Belanda mengabaikan diplomasi hukum internasional. Apakah Uni Eropa angkat bicara soal ini? Tidak. Kenapa? Karena mereka tidak saling melukai. Mereka sama”.(BBC News, 2017)

Lebih lanjut lagi Presiden Erdogan mengatakan bahwa paham Nazisme masih melekat di Belanda, “Saya katakan, saya sempat menduga nazisme sudah selesai, tapi saya keliru. Ajaran Nazi masih hidup di Barat”(BBC News, 2017). Turki kemudian melakukan pembalasan atas tindakan Belanda, dengan menolak pendaratan pesawat yang mengangkut Duta Besar Belanda, Kees Cornelis van Rij, untuk masuk ke Turki. Wakil Perdana Menteri Turki, Numan Kurtulmus, mengatakan “Kami tidak mengizinkan pendaratan pesawat-pesawat yang membawa para diplomat atau utusan Belanda di Turki atau penggunaan wilayah udara kami” (BBC News, 2017). Akibat dari kebijakan Turki tersebut, kedutaan Belanda di Turki sementara dipimpin oleh kuasa usaha dan diskusi politik tingkat tinggi antara kedua negara akan dihentikan dan parlemen juga direncanakan untuk segera keluar dari kelompok persahabatan bilateral antara Turki dan Belanda.

Belanda kemudian memberikan respon terhadap komentar-komentar Presiden Erdogan terutama tentang perumpamaan Belanda dengan Nazi. Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, meminta agar Presiden Erdogan meminta maaf kepada warga Belanda dan mengatakan “Negara ini dibom oleh Nazi pada Perang Dunia Kedua. Tak bisa diterima ia berkata seperti itu” (BBC News, 2017). Menurut PM Rutte sendiri pernyataan yang dilontarkan oleh pihak Turki ini sama sekali tidak membantu menenangkan suasana bahkan menambah buruk suasana. Alasan penolakan adanya pertemuan di Rotterdam sebetulnya dilandasi pemilihan umum yang akan diselenggarakan di Belanda pada 15 Maret 2017, karena menurut mereka keamanan menjelang pemilihan di Belanda akan terancam jika kampanye warga Turki di Rotterdam dilaksanakan.

Selain itu, pihak-pihak lain dari eropa juga memberikan komentar tentang pertemuan umum yang akan dilaksanakan di Belanda. Contohnya Menteri Luar Negeri Austria, Sebastian Kurz, berpendapat bahwa kampanye tersebut ditolak karena berpotensi untuk meningkatkan ketegangan antara kedua pihak, dimana ini dapat mengganggu upaya penyatuan warga Turki dan warga asli yang menetap di Belanda. Sebetulnya banyak juga pihak yang takut bahwa perluasan kekuatan Presiden Erdogan ini akan membuat Turki menjadi negara otoriter, seperti Perdana Menteri Denmark, Lars Lokke yang merasa khawatir terhadap nilai-nilai demokrasi di Turki, yang menurutnya sedang berada dalam tekanan besar. Ketakutan juga semakin besar dengan kebijakan Presiden Erdogan yang memecat 130.000 pegawai negeri, menangkap lebih dari 45.000 tentara, polisi, guru, politikus oposisi, dan jurnalis (Kingsley, New York Times, 2017). Kebanyakan dari mereka yang dipecat dan ditangkap adalah mereka yang terlibat dengan kudeta yang dilakukan oleh militer Turki untuk menjatuhkan rezim Erdogan.

Kedua negara seharusnya melakukan kerjasama yang baik dan menjaga hubungan kedua negara. Turki seharusnya tidak memberikan komentar yang berlebihan tentang Belanda, yang dapat memicuh munculnya komentar yang bersifat kontradiktif yang mengakibatkan terjadinya diskriminasi terhadap warga Turki yang ada di Belanda. Turki juga seharusnya tidak memperkeruh suasana dengan melarang pendaratan pesawat yang ditumpangi Duta Besar Belanda untuk Turki, Kees Cornelis van Rij, yang dapat memperburuk hubungan diplomatik kedua negara. Belanda juga sebaiknya tidak perlu melakukan pembubaran warga Turki di Rotterdam menggunakan anjing dan gas air mata, karena tindakan tersebut dapat dilihat sebagai tindakan yang offensive (represif) oleh pemerintah Turki. Daripada melarang menteri-menteri Turki masuk ke negaranya, seharusnya pemerintah Belanda lebih kooperatif dengan perwakilan Turki yang di utus agar hubungan kedua negara tetap aman.

Referensi

Kingsley, Patrick, 2017. A Message From Turkey, a Nation Under Pressure. New York Times, dalam https://www.nytimes.com/2017/03/15/world/europe/a-message-from-turkey-a-nation-under-pressure.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&clickSource=story-heading&module=photo-spot-region®ion=top-news&WT.nav=top-news

BBC. 2017. Balas Belanda, Turki Tolak Pendaratan Pesawat Yang Bawa Dubes Belanda, dalam http://www.bbc.com/indonesia/dunia-39262809

BBC. 2017. Hubungan Memanas, Turki Serukan Agar Belanda Dijatuhi Sanksi, dalam http://www.bbc.com/indonesia/dunia-39250416

BBC. 2017. Lima Hal Seputar Pertikaian Turki dan anggota Uni Eropa, dalam http://www.bbc.com/indonesia/dunia-39254284

IRB News adalah media informatif mahasiswa yang mampu berkontribusi bagi disiplin ilmu Hubungan Internasional.

Referendum Turki : Memanasnya Hubungan Bilateral Belanda dan Turki